土地の数え方の単位は”筆”(ひつ・ふで)です。

1筆(いっぴつ・ひとふで)

2筆(にひつ・ふたふで)

と読みます。

ちなみに、建物の数え方の単位は、一軒(いっけん)、一棟(いっとう・ひとむね)、一戸(いっこ)、一邸(いってい)

など、複数あります。

どれが正式ということはなく、マンション・ビル・居住用家屋など建物の形状でそれぞれ使い分けるのが一般的です。

マンションやビルなら一棟、一般的な居住用家屋なら一軒とか一戸というのを聞いたことがありますよね。

不動産業界では、一軒よりも一戸が多く使われる印象です。

ちなみに登記上では普通に「一個」を使います。

分筆とは?

1つの土地を2つ以上に分けることを分筆(ぶんぴつ)と言います。

親の土地を相続することになったときに、兄弟姉妹で土地を分ける必要がある場合、分筆が行われます。

合筆とは?

分筆とは反対に、2つ以上の土地をひとつにまとめることを合筆(がっぴつ)と言います。

複数の土地をひとまとめにして売りたい場合や、相続分毎に分割し直すために複数の土地を一旦一つにまとめたい場合などに合筆が必要になります。

筆界とは?

土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして公法上定められた線のことです。

あくまでも登記上の記録であり、所有権の範囲を区画する「境界」とは異なります。

「筆」と「区画」の違い

土地の数え方としてよく耳にするのは「区画」ではないでしょうか。

一区画、二区画という言い方をするのを聞いたことがあるかもしれません。

区画というのは、その土地を利用するために区切られた単位のことです。

具体的には、分譲住宅を販売するときに売主が定めたものが代表例です。

一区画=一筆となる場合ももちろんあるのですが、一致しない場合もあります。

例えば、一区画が宅地一筆、道路一筆と二筆から成り立っているケースもあります。

土地の数え方が「筆」になった理由

一軒、一戸、という単位は漢字を見ると、なんとなく納得できますが、「筆」という単位は、「なぜ??」と思ってしまいます。

土地の数え方の単位が「筆」になったのは、2つの説があるようです。

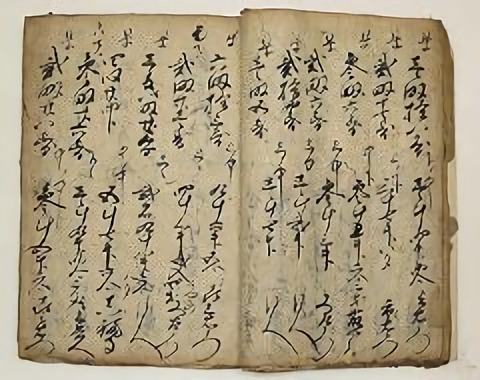

①昔の検地帳を一筆で書いていたから

豊臣秀吉が天正10年(1582年)以来、実施した「太閤地検」とそれに基づく土地公募(検地帳)の編成の時に、その土地の所在や面積、名請人(所有者)などの情報を一行で筆で書き下したことから土地の単位が「筆」となったという説。

検地帳とはこのようなものです。まったく読めません・・・

②明治時代の地租改正法で定められた

1873年(明治6年)に制定された地租改正法の条文の中に「一筆毎ノ、一筆トナス地」とあるので、この時点で定められたのではないかという説です。

まとめ

日本にはいろいろ変わった数え方の単位がありますが、「筆」はその筆頭格ですね。

ただ、不動産をもっている方に相続が発生したときに知っておいた方が良い言葉ではああります。

「ああ、土地の単位なんだな」という事だけでも覚えておくと良いでしょう。

不動産のことで何かお困りのことがあれば、アーキ不動産(岡山市中区)にご相談ください。

この記事を書いた人

- アーキ君

最新の投稿

スタッフブログ2025年7月31日【知らなきゃ損!瀬戸内市近辺で1日まるごと“おいしい”体験】

スタッフブログ2025年7月31日【知らなきゃ損!瀬戸内市近辺で1日まるごと“おいしい”体験】 お客様の声2025年7月21日御社は信頼・信用できましたので不安はありませんでした。

お客様の声2025年7月21日御社は信頼・信用できましたので不安はありませんでした。 お客様の声2025年7月21日なんでも相談できた。

お客様の声2025年7月21日なんでも相談できた。 お客様の声2025年7月1日色々と動いて下さり助かりました。

お客様の声2025年7月1日色々と動いて下さり助かりました。

.jpg)